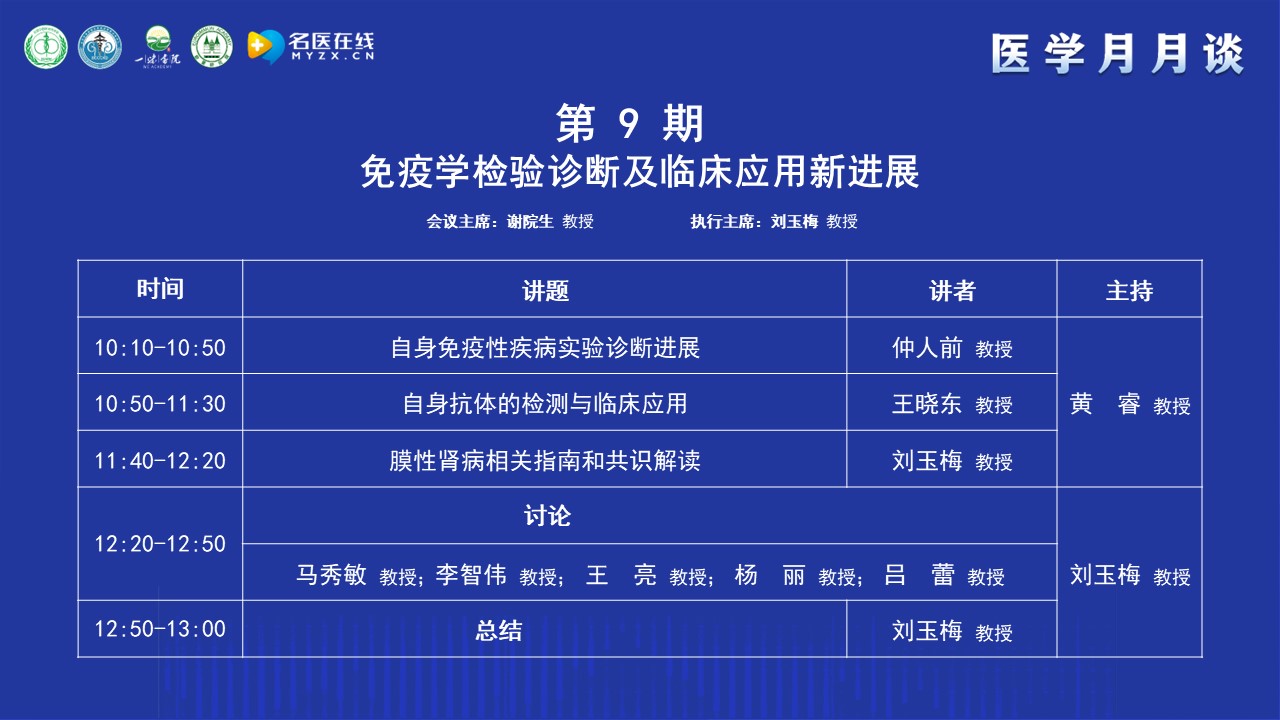

2025年9月5日,由北京中西医结合学会举办的《医学月月谈(第9期)——免疫学检验诊断及临床应用新进展》于线下(新疆)线上同步举行。本次论坛由北京中西医结合学会肾脏病专业委员会主任委员、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心主任、北京大学航天中心医院肾内科主任医师特聘教授、解放军总医院及南开大学医学院博士生导师谢院生教授担任大会主席,新疆维吾尔自治区中医医院刘玉梅教授担任大会执行主席,新疆维吾尔自治区人民医院黄睿教授和新疆维吾尔自治区中医医院刘玉梅教授担任大会主持人,原上海长征医院仲人前教授、新疆医科大学第一附属医院王晓东教授、新疆维吾尔自治区中医医院刘玉梅教授作为讲课嘉宾,新疆医科大学附属肿瘤医院马秀敏教授、新疆维吾尔自治区人民医院李智伟教授、新疆医科大学第五附属医院王亮教授、新疆维吾尔自治区中医医院杨丽教授、新疆维吾尔自治区中医医院吕蕾教授作为本次大会的讨论嘉宾。

致辞嘉宾谢院生教授

谢教授代表北京中西医结合学会肾脏病专业委员会、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心以及一味书院对各位专家、各位同仁及各位朋友参加第9期“医学月月谈”的学术交流活动表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

谢教授简单介绍了“医学月月谈”的前身“肾病月月坛”的历史,“肾病月月坛”是在疫情防控期间开展的线上学术交流活动,以肾脏病或系统性疾病肾损害的诊治为主,每期一个主题,形式和内容都很受欢迎。为了让更多的人受益,升级为“医学月月谈”。“医学月月谈”秉承“肾病月月坛”的优良传统,聚焦医学工作的热点和难点,以临床需求为导向,以解决临床问题为目的,每月主办1-2次线下和线上相结合的医学交流活动,线下在全国的城市轮流举办,已相继在北京、沈阳、上海、南京、武汉、福州等地成功举办8期医学月月谈。本期医学月月谈的主题是免疫学检验诊断及临床应用新进展,非常荣幸的邀请到新疆维吾尔自治区中医医院检验科主任刘玉梅教授作为本期的执行主席,相信本期月月谈将在刘教授的引导下,在各位专家们的大力支持下,取得圆满成功。

致辞嘉宾刘玉梅教授

首先,感谢谢教授介绍和邀请,感谢在场各位专家能够参加此次医学月月谈活动,也非常感谢北京中西医结合学会将本次医学月月谈交给新疆自治区中医医院检验科主办,欢迎各位同道前来参加此次学术交流会议。

自身免疫性疾病一直是临床诊疗的重点和难点,从最常见的类风湿关节炎、系统性红斑狼疮,到罕见的自身免疫病,其精准诊断、病情评估、疗效监测及预后判断无不对临床实验室的检测能力提出极高的要求。近年来检验技术发展日新月异,检测仪器飞速发展,作为检验人,我们认识到,先进的检验技术本身并非最终目的,其真正的价值在于转换为对临床诊疗实践的有力支撑。

为此,本次会议特邀领域内资深专家,为我们讲解自身免疫疾病的诊断和治疗新进展,相关指南和共识解读,实验诊断进展分享等内容。希望这次会议不仅是一次知识的更新,更是一次思维的碰撞,一场连接实验室与临床诊断的桥梁搭建会。最后,再次感谢各位专家,各位同仁对本次会议的支持,谢谢大家。

演讲嘉宾仲人前教授

讲题:自身免疫性疾病实验诊断进展

自身抗体检测推动了自身免疫病的精准诊疗和分型,现已拓展应用于肿瘤、神经疾病等领域;检测技术的规范化与标准化是实现其临床价值的关键。

仲人前教授首先介绍,自身免疫病源于免疫失调导致的宿主组织损伤。目前已明确100多种自身免疫病,可累及全身各个系统。发病率逐年攀升,女性人群患病率高达13%。这类疾病临床表现复杂、异质性强、诊断困难、多数疾病无法治愈且需要终身治疗。因此,早期诊断和干预对改善患者预后至关重要,自身抗体则是实现早期诊断的核心指标。国际上对自身抗体的研究始于20世纪40-50年代,我国自80年代起系统跟进。随着研究深入,众多自身抗体已被纳入各类指南与分类标准,部分抗体还被证实具有致病性,可直接参与组织损伤。

仲教授结合丰富的临床及实验室工作经验,分享了对自身免疫病实验诊断中的5点重要心得体会。首先,早期分类标准侧重临床表现。随着自身抗体不断发现,如特发性炎性肌病等疾病的分类标准已将自身抗体纳入核心条目,部分亚型(如抗合成酶综合征、抗MDA5阳性皮肌炎)直接依据抗体划分。自身抗体的发现一定程度上推动了疾病分类标准的不断更新与疾病亚型的精细划分。第二,疾病的分类标准并不等同于诊断标准。分类标准主要用于临床研究,强调患者同质性;而诊断标准则面向日常诊疗,需覆盖不同临床表型与疾病严重程度,突出个体化。因此,部分尚未纳入分类标准的新抗体,如类风湿关节炎(RA)中的抗波形蛋白、抗丝状蛋白抗体,对RF、抗CCP阴性患者具有重要补充价值。第三,自身抗体检测方法选择要适宜。间接免疫荧光(IIF)是ANA筛查的首选方法。进一步可通过免疫印迹、ELISA、化学发光免疫测定(CLIA)进行靶抗原确认和抗体水平定量。第四,自身抗体参考物质还不多。目前我国允许收费的自身抗体项目共159种,但具有国际标准参考物质的抗体数量有限,商品化试剂多以企业标准为主,导致不同厂商定量结果单位不一、换算困难、可比性低。在缺乏国际统一标准的情况下,实验室必须严格遵循所使用试剂说明书进行结果判读与报告。第五,自身抗体应用范围广。除了系统性及器官特异性自身免疫病,自身抗体在肿瘤、免疫检查点抑制剂相关不良反应、自闭症等非传统领域也显示出预测与诊断潜力,应用范围仍在不断扩展。

最后,仲教授提示,实验室开展自身抗体检测时,应密切关注国家医保、收费及监管政策,依据最新指南与分类标准合理组合检测项目,采用最佳检测方法完成自身抗体的筛查、确认和定量,为临床提供可靠、可解释的检测结果,从而真正发挥自身抗体在早期诊断与个体化治疗中的价值。

演讲嘉宾王晓东教授

讲题:自身抗体的检测与临床应用

见微知著——自身抗体引领自身免疫病的全程精细化管理。

王晓东教授围绕 “自身抗体检测及临床应用” 展开分享,系统梳理自身免疫病特征、多类抗体检测逻辑与临床价值,强调抗体组合检测及跨学科协作对精准诊疗的重要性。

王教授指出,自身免疫病超 100 种,核心是累及全身组织器官且机体产生特异性自身抗体,血清检测是诊断关键。常见疾病中,系统性红斑狼疮有蝶形红斑、多器官损伤,皮肌炎以上眼睑水肿性红斑为特点,硬皮病会出现 “面具脸”。

抗核抗体检测常用 “间接免疫荧光初筛 + 阳性后靶抗原确认” 策略。核均质型中,双链 DNA抗体是系统性红斑狼疮标志抗体,需定量检测(定量结果与疾病活动性尤其狼疮肾相关),组蛋白阳性多为药物诱导性狼疮;核粗颗粒型的 U1RNP 是混合性结缔组织病的诊断标志物,Sm 抗体是系统性红斑狼疮标志性抗体;核细颗粒型的 SSA、SSB 对应干燥综合征;抗着丝点抗体对应局限皮肤型系统性硬化病(如 CREST 综合征),sp100 抗体用于原发性胆汁性胆管炎的补充诊断;核膜型gp210抗体用于原发性胆汁性胆管炎(尤其抗线粒体 M2 型阴性时)的补充诊断,联合相关抗体检测可提升诊断效果;核仁型 Scl-70 抗体对应弥漫皮肤型系统性硬化病。

细胞质相关抗体方面,胞浆均质型核糖体 P 蛋白是系统性红斑狼疮的标志性抗体,脑脊液阳性提示狼疮精神症状;胞浆颗粒型抗线粒体 M2 型(AMA-M2)是原发性胆汁性胆管炎的核心诊断标志物(阳性率约 93%),抗 Jo-1 抗体(属抗氨基酰tRNA合成酶抗体谱)对多发性肌炎、抗合成酶综合征特异性强;胞浆纤维型相关抗体关联局限皮肤型系统性硬化病、雷诺现象。

其他关键抗体中,抗中性粒细胞胞浆抗体分 cANCA和 pANCA。其中cANCA对应 PR3,多见于肉芽肿性多血管炎(GPA);pANCA对应 MPO,多见于显微镜下多血管炎(MPA)。抗心磷脂抗体与 β2 糖蛋白 1 抗体关联抗磷脂综合征(如习惯性流产)及自身免疫性血栓;抗 MCV 抗体(抗突变型瓜氨酸化波形蛋白抗体)可补充诊断类风湿关节炎;自身免疫性肝病相关抗体各对应不同分型(如抗平滑肌抗体对应 1 型自免肝,抗肝肾微粒体抗体对应 2 型自免肝,pANCA 对应原发性硬化性胆管炎)。

最后,王教授强调自身抗体检测需结合患者临床表现综合判断,避免过度“拆分检测”,自身免疫性疾病诊断较为复杂,要尽量筛查全面防漏诊,同时感谢听众聆听。

演讲嘉宾刘玉梅教授

讲题:膜性肾病相关指南和共识解读

新版CKD指南推动精准分层管理,抗PLA2R抗体指导膜性肾病无创诊疗。

刘玉梅教授从三个方面详细介绍了膜性肾病的相关内容。刘教授首先对2024版改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)慢性肾病评估与管理临床实践指南的更新内容进行了分享。2024版KDIGO指南对慢性肾脏疾病(CKD)的识别与评估、CKD患者的风险预测以及延缓CKD进展及其并发症的管理等内容进行了更新,从CKD的诊断、评估和管理多个方面进行了全面指导,为肾脏病领域的临床医生、护理人员、营养师和患者提供了实用性非常强的推荐和实践要点。刘教授指出,指南的更新凸显了部分检验项目和方法(胱抑素C、尿白蛋白/肌酐、即时检测(POCT)等)在CKD的诊断、评估和管理中的作用,检验人员应熟悉指南,更好地为临床诊疗提供支持。

膜性肾病是一种因免疫复合物在肾小球上皮细胞下沉积引起的免疫性疾病,是成人肾病综合征最常见的病因之一。膜性肾病临床表现不一,主要表现为肾病综合征、深静脉血栓、免疫功能低下等症状。根据发病原因膜性肾病可分为原发性膜性肾病和继发性膜性肾病两类。刘教授从膜性肾病的发病机制、诊断、管理等方面对膜性肾病进行了详细讲解。其中,抗磷脂酶A2受体抗体(抗PLA2R抗体)是原发性膜性肾病高灵敏性、高特异性血清学标志物,对于原发性膜性肾病的诊断、疾病评估和监测、疾病预后预测、风险分层以及治疗指导等方面都具有重要价值。目前指南推荐间接免疫荧光和酶联免疫吸附两种方式对抗PLA2R进行检测,在排除了继发因素之后,梅奥实验室推荐了两种抗PLA2R抗体检测策略,一种是先进行ELISA检测,ELISA>20RU/mL时可诊断为pMN,当2RU/mL≤ELISA≤20RU/mL时,结合IIFT可诊断pMN;另一种是先进行IIFT筛查,阳性情况下结合ELISA≥2RU/mL也可诊断pMN。抗1型血小板反应蛋白7A域抗体(抗THSD7A抗体)是抗PLA2R抗体阴性患者中重要的自身抗体,被认为与肿瘤的发生相关。此外,膜性肾病除了血清抗PLA2R抗体、抗THSD7A抗体检测之外,还会涉及尿常规、24小时尿蛋白定量、肝功能、血脂、血凝、肾功能、补体、自身抗体等多个方面的实验室检测。最后,刘教授提示,作为检验人员,需实时跟进最新的医学指南和共识,掌握新的检测方法和手段,更好地帮助临床进行疾病管理。

【专家观点荟萃】

提问1:在 DRG 制度下,检验工作量大幅下降,从未来发展角度,检验科如何延伸价值、成为临床诊断顾问,同时做好成本管家?

马秀敏教授:DRG 实施费用控制后,部分临床医师在检验项目开具方面存在不规范现象。检验人员应从传统后台支持角色转向临床一线,依据国家诊疗指南指导合理开具检验项目,既要避免关键项目遗漏,也要减少重复检测。同时,可针对高危人群或有健康焦虑的患者,在体检中开展合规的筛查项目,例如肿瘤早筛项目可参考 2023 年湖北省发布的肿瘤体检早筛指南,在满足患者健康需求的同时实现价值延伸。

王亮教授:以新冠合并感染及NGS检测实践为例,传统诊断模式易导致病情延误并增加无效抗菌药物使用。而精准检测技术如基于FISH技术的耐药基因检测、NGS检测等,能够有效缩短患者住院周期并降低医保基金消耗,与DRG倡导的 “精准诊疗” 理念高度契合。检验科需深入挖掘检验技术与DRG付费机制的契合点,通过精准检测优化整体诊疗流程。

李智伟教授:随着 DRG在全国范围内全面实施,检验科需从 “通过多开项目增加收入” 的传统模式转向 “以患者为中心” 的新型服务模式。具体措施包括:精准掌握各类检验项目的临床意义,依据病情需求选择必要项目;联合临床科室制定更多专家共识,规范检验项目使用;实施成本精细化管理,如优化人员配置、减少试剂浪费、集中开展样本量少且技术难度高的项目;升级实验室信息系统,建立检验项目数据库并引入人工智能技术,辅助临床合理选择项目;积极参与临床多学科会诊(MDT),普及检验专业知识。

杨丽教授:DRG 制度在实现患者低成本高效诊疗方面具有积极意义,但也给检验行业带来挑战。检验人员需结合疾病诊疗指南,综合分析患者检查资料,主动加强与临床的沟通交流。这一过程既能化解潜在的沟通矛盾,又能提升检验质量,确保检验结果切实服务于临床诊断,通过 “引领临床决策” 实现自身价值延伸。

吕蕾教授:建议与临床科室共同设计慢性病(如高血压、糖尿病、肿瘤)随访检测项目,并在信息系统中设置开单预警功能,如到期自动提醒。同时,通过科普宣教向肿瘤患者传递规范检测知识,缓解其健康焦虑,减少不必要的检测项目,在保障诊疗规范性的同时控制医疗成本。

问题2:实验室面临 ISO 15189(《医学实验室—质量和能力的要求》,是国际标准化组织发布的医学实验室质量与能力建设核心国际标准)复评审,部分实验室存在 “为过评审而做表面工作” 的情况。除遵循 ISO 15189 外,如何管好实验室质量?尤其如何确保免疫学指标检测质量?

马秀敏教授:检验质量管控不应沦为 “为获取认证而进行表面工作” 的形式主义。其核心在于自觉遵守行业规范与操作标准,例如国外实验室通过 TYPE 认证时,虽流程简洁但严格遵循 “怎么做就怎么记录” 的原则,无形式主义倾向。实验室无需依赖认证机制的外部监督,应主动按标准开展操作,特别是青年检验人员需充分发挥专业素养,养成规范操作的职业习惯。

王亮教授:实验室质量管理的关键在于管理体系的 “有效运行”。在建立完善体系框架后,需通过常态化监督及时发现问题,并运用 PDCA(计划-执行-检查-处理)循环机制持续改进,避免 “发现问题而不跟进解决” 的管理失效现象。针对免疫学指标检测波动较大的特点,应强化风险管理评估,提前识别潜在风险并采取措施缩小其影响范围。同时需区分分析前、分析中、分析后不同阶段的管理重点,实施精细化管控。

李智伟教授:ISO 15189作为国际通用标准,对实验室规范化建设具有重要指导意义,其最新版本为 2022 年第四版,整合了即时检验(POCT)要求并强化风险管理。该标准通过明确技术标准依据、统一操作流程、推动管理层理念转变等方式提升实验室管理水平。以设备保养为例,按 ISO 15189 要求督促厂家制定年度保养计划,既能规范自身操作,也能推动设备供应商提升服务质量。管理评审应保证充足时间进行透彻梳理,建议每月开展一次,针对发现的问题实施针对性改进。部分实验室的质量问题源于 “钻规则空子” 的投机行为,而非标准本身存在缺陷,因此必须杜绝投机心理,确保规范要求落地执行。

问题3:自身免疫性肝病关联的实验室诊断和质量控制,需把握哪些核心要点?

杨丽教授:首先是人员因素控制,通过系统培训与定期考核减少操作的主观差异,例如间接免疫荧光检测的结果判读环节。应定期开展人员比对试验,确保关键操作步骤如洗板流程、试剂浓度配制等符合规范要求。其次是质控体系管理,优先参与室内质量控制和室间质量评价;对于无商用质控品的项目,可筛选阳性患者样本制备自制质控品,持续监控检测质量稳定性。

吕蕾教授:不同检测方法(间接免疫荧光法、免疫印迹法、化学发光法等)应采用 “互补而非替代” 的应用策略。其中间接免疫荧光法抗原谱系丰富,适用于初筛但结果判读主观性较强;免疫印迹法可批量确认抗原组分但敏感性有限;化学发光法敏感性高,适用于疾病活动度相关抗体(如抗dsDNA 抗体、抗MDA5抗体等)的检测。检验人员需主动与临床医师沟通各类方法的优劣特点,避免因 “方法学差异导致结果矛盾”,确保检测结果的准确性与一致性。

最后,刘玉梅教授对本次论坛进行了总结。各位专家围绕自身抗体检测、间接免疫荧光结果解读、疾病指南共识、实验室检查及质量控制等方面展开了深入分享。讨论环节聚焦于实验室管理、自身抗体检测技术、自身免疫性疾病诊断及质量控制等具体问题,与会者均表示受益匪浅。希望通过论坛学习,能够提高我们的实验室检测的质量,切实为临床诊断和治疗提供有力支持。

总结过后,刘教授对所有与会的讲者、点评讨论嘉宾、听众及工作人员表示诚挚的感谢,感谢讲者及点评嘉宾的无私分享,感谢工作人员的辛苦付出。至此,本期论坛成功落下帷幕。

下期内容更精彩,期待我们下次再相聚!

↑↑扫描上方的二维码,观看精彩会议回放↑↑

【会议纪要】“2025中华医学会杂志社检验医学能力提升项目-自身免疫实验室诊断案例展演”东部区域活动圆满落幕

【会议纪要】“2025中华医学会杂志社检验医学能力提升项目-自身免疫实验室诊断案例展演”东部区域活动圆满落幕

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层 京公网安备 11010502031121号

京公网安备 11010502031121号