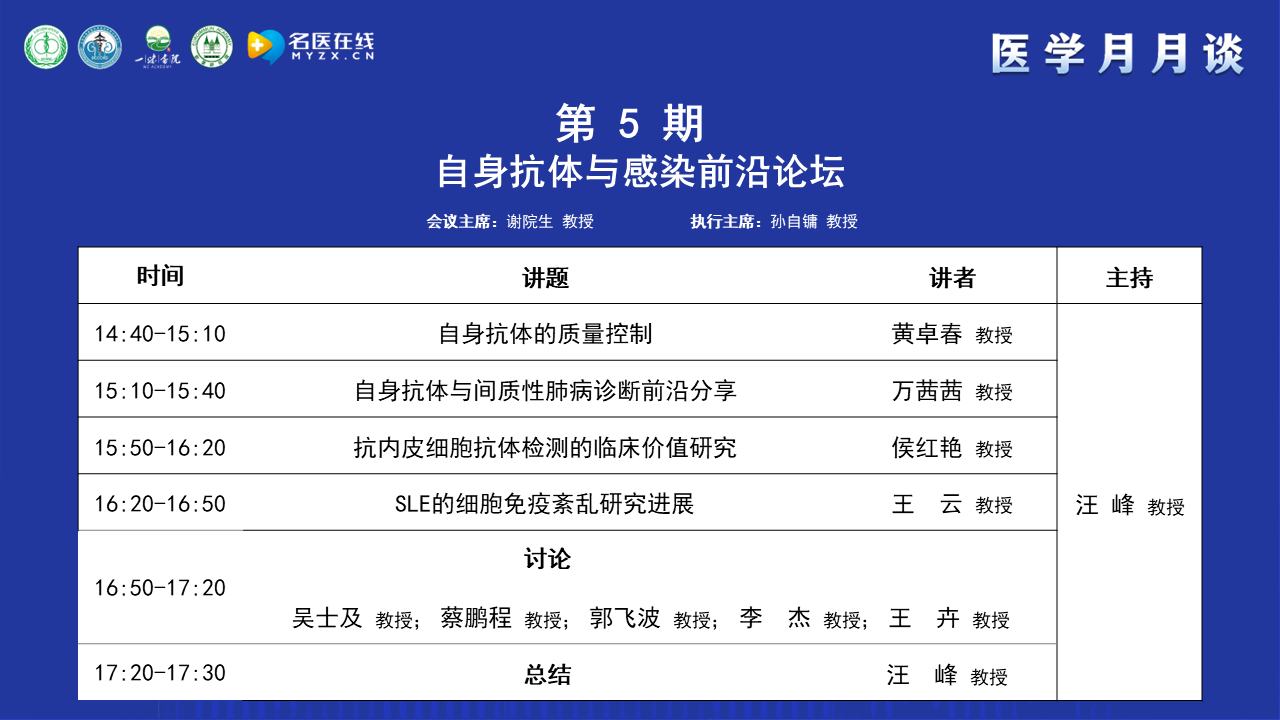

2025年6月21日,由北京中西医结合学会举办的《医学月月谈(第5期)——自身抗体与感染前沿论坛》于线下(武汉)线上同步举行。本次论坛由北京中西医结合学会肾脏病专业委员会主任委员、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心主任、北京大学航天中心医院肾内科主任医师特聘教授、解放军总医院及南开大学医学院博士生导师谢院生教授担任大会主席,湖北省检验学会主任委员、华中科技大学同济医学院附属同济医院孙自镛教授担任大会执行主席,华中科技大学同济医学院附属同济医院汪峰教授担任大会主持嘉宾,四川大学华西医院黄卓春教授、武汉市中心医院万茜茜教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院侯红艳教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院王云教授作为讲课嘉宾,华中科技大学同济医学院附属同济医院吴士及教授、华中科技大学同济医学院附属协和医院蔡鹏程教授、天门市第一人民医院郭飞波教授、十堰市太和医院李杰教授、武汉市中心医院王卉教授作为本次大会的讨论嘉宾。

致辞嘉宾谢院生教授

谢教授代表北京中西医结合学会、北京中西医结合肾脏疑难病会诊中心以及一味书院对各位专家、各位同仁及各位朋友参加第5期“医学月月谈”的学术交流活动表示热烈的欢迎和衷心的感谢。

谢教授简单介绍了“医学月月谈”的前身“肾病月月坛”的历史,“肾病月月坛”是在疫情防控期间开展的线上学术交流活动,以肾脏病或系统性疾病肾损害的诊治为主,每期一个主题,为了让更多的人受益,升级为“医学月月谈”。“医学月月谈”是一个以临床需求为导向,以解决临床问题为目的,接地气的医学交流活动。我们荣幸地邀请到在该领域造诣深厚、经验丰富的孙自镛教授担任本次会议的执行主席,相信在孙教授的统筹指导下,会议必将取得丰硕成果。预祝大会圆满成功!

致辞嘉宾孙自镛教授

孙自镛教授对谢院生教授表示感谢,并对月月谈的学术价值给予高度肯定。

当前,自身免疫性疾病诊疗水平显著提升,但其与感染的复杂交互关系仍面临诸多挑战。感染既可诱发或加重自身免疫性疾病,而免疫调节异常与抑制治疗又使此类患者成为感染高危人群。这种双向影响的复杂性更因宿主个体差异而显著增加。深入探究二者关联,不仅具有重要理论价值,更能为感染防控、免疫治疗风险评估及诊疗策略优化提供关键依据。

本次论坛特邀多位专家,就自身抗体、感染免疫及风湿免疫等领域分享临床与科研进展。期待与会同仁畅所欲言、碰撞思想,共同开拓这一充满机遇的学术疆域,为患者健康事业贡献力量。预祝论坛圆满成功!

演讲嘉宾黄卓春教授

讲题:自身抗体检测的质量管理

自身抗体检测需要进行检验前、检验中、检验后的全过程质量管理。

黄卓春教授首先对自身免疫病及自身抗体检测进行了概述,自身免疫病发病率呈上升趋势,总体发病率达到3%-5%。患者样本来自临床各科室,临床对自身抗体检测的应用及结果解释需求增大,检测重要性凸显,各种检测方法学也不断涌现。保证检测结果的可靠是自身抗体检测临床应用的前提和关键,而质量管理是确保检测结果的核心,它涉及检验前、检验中和检验后的全过程。

对于检验前质量管理,黄教授强调质量管理体系建立的重要性,包括程序性文件、质量手册、相关的各种记录及支撑性材料,要明确质量管理的内容和目的。检测项目的确定需要根据临床相关性设定,要了解其临床意义及检测方法学的特点,并做好与临床的沟通。性能验证上,黄教授强调,在自身抗体新检测程序应用前,需根据相关的行业标准、指南等进行性能验证,性能验证指标的选择应满足该项目的预期用途。定性检测程序可采用符合率、精密度、检出限、参考范围等指标;定量检测程序可采用正确度、精密度、检出限、线性区间、参考范围等指标。黄教授还指出,自身抗体检测程序应用后,还应定期进行性能验证;在严重影响检验程序性能的情况发生时,比如仪器可能影响检测结果的重要部件故障、设施和环境的严重失控等,也需要进行重复性能验证。

检验中质量管理,黄教授强调了室内质量控制以及室间质量评价。室内质量控制包括质控品、质控界限、质控规则等。质控品方面,黄教授着重分享了参考CNAS GL005‐2018进行自制质控品的制备和验证经验。质控界限方面,黄教授分享了新批号质控品质控界限的设置方法。室间质量评价是质量管理的重要环节,黄教授强调实验室应参加自身抗体检验相关室间质量评价或能力验证,包括国家卫生健康委员会;省市级临床检验中心等组织的评价活动;行业、协会等第三方组织的实验室间比对活动。无室间质量评价计划的自身抗体检测项目,应有替代评估方案,替代方案可采用分割样本比对等。

最后关于检验后质量管理,黄教授谈到了检测结果的发布以及样本储存的问题。黄教授强调,实验室应规定检验后临床样品的保存时限以及样品的储存条件,并建立样本稳定性清单,以帮助判断样本是否在稳定期内,能否进行追加检验。黄教授提到,当制造商提供的样本稳定性在临床实践不便时,可进行样本稳定性扩展验证,延长样本的储存时限,或改变样本的储存条件,从而更好的为临床提供可靠的检测报告。

演讲嘉宾万茜茜教授

讲题:自身抗体与间质性肺病诊断前沿分享

自身抗体是结缔组织病相关间质性肺病(CTD-ILD)早期识别、精准诊断、个体化治疗及预后评估的核心预测指标。

ILD以肺间质炎症和纤维化为特征,病因复杂,是CTD常见且严重的并发症,可见于系统性硬化症(SSc)、类风湿关节炎(RA)、多发性肌炎/皮肌炎(PM/DM)、干燥综合征(SS)和系统性红斑狼疮(SLE)等。不同CTD-ILD在临床、影像、病理及预后上差异显著,诊断和鉴别诊断较为复杂且治疗方案个体化差异大。炎症与纤维化相互驱动疾病进展,部分患者可发展为进行性肺纤维化(PPF),严重威胁生命。对于ILD患者,进行自身抗体谱检测(包括ANA、ENA、抗CCP、RF和肌炎自身抗体谱等)至关重要,已被多部指南和共识推荐为常规项目,其有助于发现临床表现隐匿的潜在CTD。

万教授通过一例临床病例的诊疗过程,强调ILD患者筛查自身抗体的重要性。一例活动后气短5年的45岁女性患者,最终根据ANA 1:1000、抗Sm/SSA/SSB阳性及RF高滴度阳性,确诊为SS相关淋巴细胞性ILD。临床实践表明,当其他检查难以确诊时,特征性自身抗体常为CTD-ILD提供关键诊断线索,使患者能及时接受激素和免疫抑制剂治疗,显著改善预后。

特定自身抗体是CTD合并ILD的危险因素及预测疾病严重程度和预后的重要指标。2023年日本共识明确指出,不同CTD中出现特征性自身抗体是合并ILD的危险因素。例如,SSc中的抗拓扑异构酶I(抗TopoI)抗体、PM/DM中的抗氨酰tRNA合成酶(抗ARS,如抗Jo-1、PL-7等)和抗MDA5抗体。其中,抗MDA5抗体阳性是ILD快速进展(RP-ILD)和急性恶化的高危因素,高滴度抗MDA5抗体提示不良预后。目前强烈建议所有ILD患者筛查肌炎抗体谱,值得注意的是,抗Ro52抗体常与抗ARS或抗MDA5共存,提示预后更差。在RA中,抗CCP阳性及高滴度RF是RA-ILD的危险因素,IgM RF阳性还与住院和死亡风险相关。在SS中,60%-80%患者抗SSA阳性(EULAR-ACR诊断标准之一),30%-40%抗SSB阳性。此外,抗CA-III抗体是SS-ILD独立的纤维化预测因子;抗SP100抗体可预测抗SSA阴性患者的肺功能恶化;抗肺泡上皮抗体滴度升高提示急性加重;抗Ro52抗体共存显著增加死亡风险。

除自身抗体外,血清KL-6水平升高也是预测ILD预后不良的重要指标。多个指南和共识提出,血清KL-6是评估CTD-ILD病情的重要实验室依据。此外,血清IL-18、CXCL11和CTGF等也可能是潜在的CTD-ILD生物标志物。

总之,自身抗体检测贯穿于CTD-ILD的早期筛查、明确诊断、个体化治疗决策及预后评估全过程,发挥着不可替代的核心作用。临床应常规开展相关检测,并持续关注新型自身抗体研究,以提升CTD-ILD诊疗水平。

演讲嘉宾侯红艳教授

讲题:抗内皮细胞抗体检测的临床价值研究

抗内皮细胞抗体检测在发热伴血小板减少综合症的预后评估中具有重要的临床预测价值。

侯红艳教授深入阐述了抗内皮细胞抗体(AECA)的检测方法、损伤内皮细胞的机制及其在血管炎、自身免疫性疾病中的临床价值,重点分享了其在发热伴血小板减少综合症(SFTS)患者中自身抗体产生情况及内皮细胞损伤与凝血障碍的关联研究,指出相关机制仍有很大探索空间,以期通过后续研究找到有效干预措施来降低患者病死率。

侯红艳教授围绕抗内皮细胞抗体(AECA)的临床价值与发热伴血小板减少综合征(SFTS)的免疫机制展开系统讲解。AECA 作为靶向血管内皮细胞的自身抗体,可通过上调粘附分子(如 ICAM、VCAM-1)从而增强单核细胞浸润,诱导白介素等炎症因子释放,促进凝血紊乱及血栓形成,以及直接诱导内皮细胞凋亡等四大途径损伤血管内皮。目前临床主要采用间接免疫荧光法检测,滴度分为 1:100、1:320、1:1000 三个水平。

在自身免疫性疾病中,AECA 在系统性血管炎、SLE、狼疮肾病等疾病中阳性率显著,如 SLE 患者中 AECA 阳性率约 50% 且与疾病活动度(SLEDAI 评分)密切相关。侯教授团队研究发现,在 1334 例免疫相关性疾病患者中,系统性自身免疫病及自身免疫性肾病的 AECA 阳性率接近 50%,血管炎中白塞病阳性率超 50%。整体看,多数 AECA 阳性为 1:100 的低滴度,但在血管炎、关节炎和系统性自身免疫病中更常见 1:320 及以上高滴度。

由新布尼亚病毒(SFTSV)感染引发的 SFTS,临床无特效治疗且病死率达 12%-50%。侯教授团队对该疾病进行了深入研究,相关研究成果已发表于国际期刊《Journal of Medical Virology》。侯教授团队发现,在 105 例 SFTS 患者中,AECA 阳性率超 50%,死亡组中高滴度 AECA(≥1:320)比例显著高于存活组,且 1:1000 滴度仅在死亡组出现,生存分析显示高滴度 AECA 患者 28 天病死率显著升高。进一步研究表明,AECA 阳性患者年龄更大,更易出现意识紊乱,体内炎症因子(IL-1β、IL-6 等)及外周血 CD19+B 细胞比例显著升高,而动态检测显示 AECA 在死亡组中持续高表达,磷脂类抗体则可能在急性期后转阴。

机制层面,SFTSV 感染靶向 B 细胞与单核细胞,导致浆母细胞异常增殖,其比例与病毒载量呈强相关性。死亡患者中双阴性 B 细胞(尤其是 DN2 亚群)显著升高,该细胞可分化为浆细胞并产生自身抗体。此外,肥大细胞激活释放类肝素物质及糜蛋白酶等,破坏血管内皮连接,与内皮损伤指标 TM、TPAIC 上调共同加剧凝血紊乱,而 AECA 的产生可能通过促进内皮细胞凋亡及炎症级联反应进一步恶化病情。

侯教授指出,当前 AECA 在 SFTS 中的作用机制仍有探索空间,未来需深入研究其与病毒复制、免疫细胞亚群的动态关联,以期基于 AECA 检测建立精准预后模型,并开发针对性干预措施,为降低 SFTS 病死率提供新策略。

演讲嘉宾王云教授

讲题:SLE的细胞免疫紊乱研究进展

免疫细胞数量失衡、细胞亚群功能异常和细胞因子水平异常促进SLE的发病。

王云教授首先分享了系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus,SLE)的基本概念、全球及中国的流行率、发病机制、现有分类标准、疾病活动度主要评估工具。

在分类标准方面,王云教授指出,SLE诊断具有较大挑战性,尤其是在初级医疗层面准确率较低,需依赖风湿免疫专科医师的参与以提高诊断的准确性。因此,王云教授团队基于775例自身免疫疾病患者的临床信息和自身抗体、血常规等常规实验室检测数据,特征筛选后结合多种机器学习算法,通过训练集5折交叉验证、验证集优化、测试集评估、外部验证等流程,建立了一种简单快速的基于机器学习的SLE诊断模型。该分类模型性能优越、易部署,仅依赖常规实验室指标就能快速精准分类SLE,很好地提升了非专科医生的分类判断能力。

王云教授还指出,SLE疾病活动度评估工具的选择受到医师的个人偏好、专业知识、评估成本和用时的影响,临床上亟需快速、简便、有效的评估工具。因此,王云教授使用开创性的机器学习模型,使用客观的实验室指标,提供了一种新的评估方法,可以快速、及时和准确地评估SLE活动性,指导治疗使患者达到良好的预后。

在SLE的免疫状态上,大量研究表明B细胞是SLE发病的主要贡献者,其通过识别自身抗原、接收多信号协同激活分泌大量自身抗体,形成免疫复合物最终介导组织炎症损伤。最新研究发现,年龄相关B细胞在SLE中升高,促进疾病的发展。SLE患者的NK细胞功能受损(减少的脱颗粒和细胞毒性),并存在大量抗KIR自身抗体。CD4+T细胞亚群表现为分化失衡,Treg功能减弱,Th2、Th17功能增强。最新研究发现年龄相关辅助性T细胞比例与SLE疾病活动度呈正相关。对于CD8+T细胞主要研究发现其细胞毒功能受损,尤其是CD38+ CD8+T细胞扩增加重感染。也有研究表明在自身免疫性疾病和感染性疾病患者的血液及组织中KIR+CD8+T细胞比例升高,但具体表达情况和作用机制尚不清晰。因此,王云教授团队收集了53例SLE患者,通过流式评估免疫状态、KIR分子表达分布以及KEGG基因谱差异分析,最后检测细胞因子进行功能验证,发现SLE患者免疫失衡,KIR+CD8+T细胞毒性潜能受损。

最后,王云教授还分享了其他免疫细胞在SLE中的相关研究:单核细胞通过加剧炎症反应、中性粒细胞通过形成NETs捕获双链DNA、pDC通过产生I型干扰素和血小板通过激活和黏附增强与免疫细胞的相互作用等等,共同参与SLE的发病。

【专家讨论】

吴士及教授 :

Q1:自身抗体项目检测中,存在性能验证、批间比较、室内比对等涉及判断标准的问题。自身抗体检测的质控标准缺乏明确依据和来源,如何确定允许的偏差?

黄卓春教授:

在自身抗体检测的质量管理方面,遵循的原则是优先参考权威行标、指南或共识发布的标准。若无标准,参考同类检测原则,结合试剂制造商数据设定可接受标准。对于定量项目,不断累计CV 值优化质量管理目标。

Q2:临床医生对抗MDA5抗体滴度检测的期望是怎样的?是否有MDA5滴度检测的阈值以及稀释检测的必要性?

万茜茜教授:

作为临床大夫希望检验科能提供具体数值,而非 “>上限值”的报告,滴度的变化和病人的病情变化和治疗效果是密切相关的。临床上观察到抗MDA5抗体滴度大于300的患者死亡率高,但不同患者情况差异大,需结合临床综合判断。

蔡鹏程教授 :

Q:使用多方法学(如IIF/ELISA/CLIA)检测自身抗体,结果冲突时如何进行选择?

黄卓春教授:

目前对于自身抗体的检测,不同方法学各有优缺点,在报告中注明方法学对检测结果可以进行更好的解释。比如共识建议抗双链DNA抗体可采用间接免疫荧光法、ELISA等方法检测。其中,间接免疫荧光法检测抗双链DNA抗体对SLE诊断具有较高的特异性,而对SLE疾病活动性进行监测时,建议定期使用同种定量检测方法进行抗双链DNA抗体的检测。多种方法学的检测给临床医生提供更多的选择,可以根据具体场景和病人情况选择检测方法并判断检测结果。

万茜茜教授:

不同方法学会导致结果差异,在报告中注明方法学、质量控制十分重要,不同方法结果差异需结合整体病情综合评估。在临床中更倾向于有数值的结果,便于判断病情变化和治疗效果。

郭飞波教授:

Q1:目前自身抗体的检测有多种方法学,各自的敏感性和特异性如何?

黄卓春教授:

检测方法的敏感性和特异性评价需结合检测系统和检测对象的临床状态等综合分析,建议根据临床疾病诊疗的需求来选择相应敏感性和特异性的检测方法。

Q2:不同平台,相同抗体的结果怎么比对?

黄卓春教授:

不同检测平台间的比对遵循相关的行标、指南和共识。不同方法学在临床上检测结果不一致时需结合检测系统以及患者临床情况进行综合分析。

Q3:无症状人群会出现自身抗体阳性,有没有临床干预阈值,是否需要提前干预?

万茜茜教授:

低滴度ANA阳性(如 1:80 或 1:100)且无其他症状者无需过度干预,只需随访观察。自身抗体阳性仅反映免疫紊乱,与发病尚有明显距离,需结合临床综合判断。自身免疫系统疾病异质性大,同一抗体阳性在不同患者中表现各异,诊断需依据分类标准并排除其他疾病,具体情况具体分析。

李杰教授:

Q:请教侯教授:多数自身抗体发生变化一般需要的时间比较长,在做重症发热伴血小板减少综合征的随访时,为何选择7天采集第二次血样?其依据是什么?

侯红艳教授:

一是本研究是回顾性挑选住院患者的留存血清样本,而患者的住院周期一般是5-7天,并且从发病到入院的中位时间也是7天左右;二是为了平衡样本量,若选择14天,样本量会偏少。综合考虑现实因素和样本入组问题,探索性的选择了7天的时间间隔。若后续能拿到更长时间周期的动态血清样本,数据会更有价值。

武汉市第一医院检验科黄伟老师:

Q:有两个问题请教万教授,一是风湿免疫科和呼吸内科如何做好沟通和对接对间质性肺病患者进行有效诊断?二是肺泡灌洗液中是否有其他的一些marker值得探索?

万茜茜教授:

风湿免疫科与每个科室都有交叠,我们医院风湿免疫科可能有一半的病人由风湿科会诊后从其他科室转入。在患者管理方面,治疗方案主要以患者症状和科室负责方向进行制定。以呼吸道症状为主,可在呼吸科就诊,风湿免疫科可协助制定治疗方案。以风湿免疫科为特征的疾病,比如红斑狼疮,存在多系统受累应转风湿科进行诊治。CTD-ILD患者的治疗需要结合患者的具体病情分析,部分患者病情稳定并不需要治疗,呼吸科医生在诊断ILD时也需要对这类患者进行自身抗体的检查以明确ILD的类型,从而能够明确治疗方案。CTD-ILD的治疗要实现双达标,即原发病达标和间肺达标,原发病达标是最重要的,间肺病变的达不达标取决于是否属于进展性间肺,是否有治疗的意义。

肺泡灌洗液生物标志物目前还处于科研阶段,临床没有广泛应用。肺泡灌洗液受影响的因素较多,单纯以肺泡灌洗液诊断疾病是不全面的,后续值得大家进行更深入的研究。

最后,汪峰教授对本次论坛进行了总结。汪教授再次重申了本次会议的主题——自身抗体检测和感染。他指出,通过四位老师的精彩演讲,我们了解到自身免疫性疾病发病与感染密切相关,感染导致的免疫过激是发病重要机制。在检测工作中,除自身免疫病检测自身抗体外,也可尝试细胞免疫检测;同时,在感染性疾病检测中,自身抗体的检测也有一定价值。汪教授希望本次会议能为临床和检验领域在自身免疫性疾病研究方面提供有益的启发。他还强调,会议旨在为湖北从事自身免疫病检测的专业人员搭建交流平台,促进经验分享与学术交流,期待未来大家能在这一平台上持续分享更多进展。

总结过后,汪教授对所有与会的讲者、点评讨论嘉宾、听众及工作人员表示诚挚的感谢,感谢讲者及点评嘉宾的无私分享,感谢工作人员的辛苦付出。至此,本期论坛成功落下帷幕。

下期内容更精彩,期待我们下次再相聚!

↑↑长按上方的二维码,观看精彩会议回放↑↑

【会议纪要】“2025中华医学会杂志社检验医学能力提升项目-自身免疫实验室诊断案例展演”南部区域活动圆满落幕

【会议纪要】“2025中华医学会杂志社检验医学能力提升项目-自身免疫实验室诊断案例展演”南部区域活动圆满落幕

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层

中国北京朝阳区北辰东路8号北辰时代19层 京公网安备 11010502031121号

京公网安备 11010502031121号